Du rouge militaire au nez vermillon : comment les codes du cirque traversent les siècles

Alors que s’ouvre la 48e édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, retour sur les codes visuels et symboliques d’un art né il y a près de 260 ans dans un cercle de treize mètres.

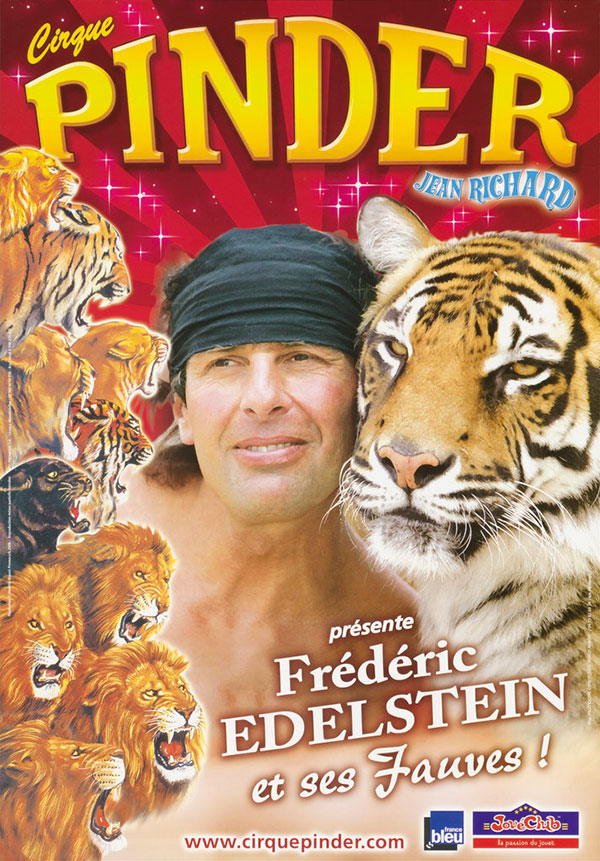

Il y a dans l’affiche de cirque quelque chose qui relève de la promesse enfantine et du vertige. Chevaux galopant, fauves aux gueules entrouvertes, acrobates figés dans l’impossible, clowns aux sourires démesurés : tout un bestiaire de l’émerveillement s’y déploie dans une explosion de rouge et d’or. Ces images, que l’on croise encore parfois aux carrefours des villes ou sur les murs publicitaires, charrient avec elles deux siècles et demi de codes visuels, de symboles et de conventions dont la plupart des spectateurs ignorent l’origine.

L’uniforme rouge d’un cavalier anglais

L’histoire des codes visuels du cirque remonte à 1768, lorsqu’un sous-officier anglais de cavalerie, Philip Astley, trace dans la sciure un cercle de treize mètres de diamètre pour y présenter des exercices équestres. Cette dimension, calculée pour permettre à un cavalier debout de maintenir son équilibre sur un cheval au galop grâce à la force centrifuge, deviendra la norme universelle encore respectée aujourd’hui.

Astley ne dispose alors d’aucun moyen pour se costumer. Il se produit donc dans son uniforme militaire, un habit rouge vif qui deviendra la couleur tutélaire de l’art circassien. Le rouge s’associera bientôt au doré renforçant une ambiguïté déjà présente avec un autre univers, celui des théâtres du XVIIIe et du XIXe siècle, alors seuls lieux de spectacles prestigieux autorisés à faire usage de la parole.

- Dans son livre « Une histoire du cirque », Pascal Jacob décrit d’ailleurs l’espace circulaire comme l’un des codes fondateurs du cirque qui permet à tout le public de voir la même chose au même moment. Une dimension égalitaire qui se distingue du rapport plutôt hiérarchique de la société au théâtre.

Un mot emprunté à l’Antiquité

Fait méconnu : Philip Astley n’a jamais utilisé le terme « cirque ». Il préférait « amphithéâtre », en écho à la redécouverte d’Herculanum et de Pompéi qui passionnait alors l’Europe. C’est Charles Hughes, son rival et ancien membre de sa troupe, qui inscrit pour la première fois le mot « Circus » sur le fronton de son établissement londonien, le 4 novembre 1782. Le Royal Circus and Equestrian Philharmonic Academy était né.

Le terme, issu du latin circus signifiant « tourner autour », renvoie à la circularité des courses de chars romains autour de la spina, cette épine dorsale des hippodromes antiques. Par analogie successive, le circus romain est devenu circus anglais, passant d’une forme ovale gigantesque à un cercle parfait, l’élément structurant du spectacle moderne.

La toile tendue, invention du Nouveau Monde

Contrairement à l’imaginaire européen qui associe spontanément le cirque à la toile tendue, le chapiteau est une invention tardive et américaine. C’est en 1825 que Joshua Purdy Brown* présente pour la première fois un spectacle sous une tente entièrement en toile aux États-Unis, sous l’appellation de canvas tent.

Cette innovation répond d’abord à une nécessité géographique : la prolifération de villes nouvelles sur un territoire immense imposait l’itinérance. Les premières cités américaines étaient d’ailleurs des villages de toile avant de devenir des agglomérations de bois puis de pierre.

Puis la logique économique s’est rapidement imposée chez les circassiens : un chapiteau de 10 000 places permet de réaliser en deux représentations ce qu’un bâtiment de 1 000 places nécessite en vingt jours. Cette flexibilité a conduit à l’obsolescence progressive des cirques en dur, dont il ne subsiste par exemple aujourd’hui que sept exemplaires en France.

* épisode rapporté dans les archives du Centre national des arts du cirque (Cnac) disponible sur le site de la Bibliothèque nationale de France (Bnf)

La naissance du nez rouge à Berlin

La figure du clown, que l’on associe aujourd’hui systématiquement au nez rouge, cache une confusion historique majeure. Le clown originel, issu du théâtre élisabéthain et incarné notamment par Joseph Grimaldi (1778-1837), était un personnage élégant au maquillage blanc, ne tombant jamais au sol pour préserver ses costumes pailletés coûteux.

Le nez rouge appartient en réalité à l’Auguste, personnage né le 3 novembre 1874 au cirque Renz de Berlin. Selon les archives compilées par le journaliste Alwill Raeder, l’écuyer Tom Belling apparaît ce soir-là « en habit noir, éclairé d’une cravate et d’un gilet blanc trop grand, le pantalon en tire-bouchon ». Son comportement volontairement maladroit provoque l’hilarité du public qui le traite d’« idiot » – Auguste en argot berlinois.

© Coll. AC

Dès lors, les clowns comprennent l’intérêt de s’associer avec l’Auguste, qui endosse le rôle de victime tandis qu’eux deviennent le clown blanc scintillant qui commande et ordonne. Au même titre que le clown suisse Grock, Albert Fratellini amplifiera cette silhouette au début du XXe siècle en ajoutant un nez rouge pour structurer son visage aux traits démesurés, créant le masque universel que nous connaissons aujourd’hui.

De l’affiche promotionnelle à l’œuvre d’art

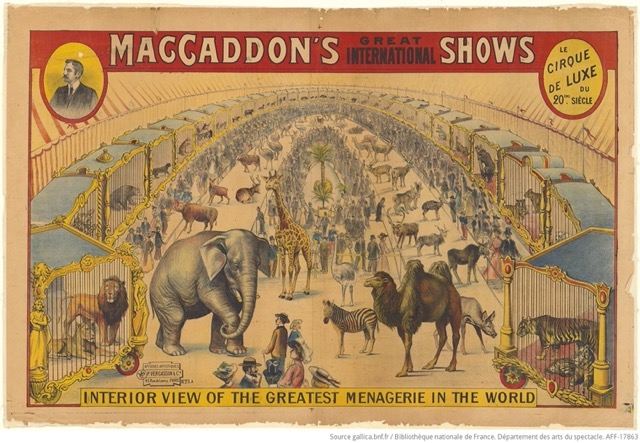

Véritable symbole à part entière, les affiches montre à elles seules les évolutions historiques du cirque. De simples prospectus descriptifs à l’origine, elles deviennent un festival de couleurs, de promesses de joie et d’extraordinaire, sous le crayon d’illustrateurs comme Jules Chéret.

Puis les grandes maisons d’imprimerie s’en emparent, comme Friedlander à Hambourg, et produisent des centaines d’affiches aux codes précis : éléphants, fauves, clowns, acrobates, déclinés à l’infini. L’influence de la publicité à l’américaine a bouleversé ces conventions avec des affiches pouvant comporter jusqu’à cent panneaux différents, formant des fresques monumentales. De nombreux exemples sont aujourd’hui encore visibles dans la collection du musée du Cirque d’Alain Frère.

Gotieh (Gautier) et Wolff, vers 1850 © Coll. AC

À partir des années 1950-1960, un courant esthétisant émerge en Pologne, en Union soviétique et en Suisse. Le cirque Knie fait alors appel à des artistes comme Niki de Saint Phalle ou Jean Tinguely, transformant l’affiche promotionnelle en véritable œuvre d’art.

Quand l’exotisme conquiert la piste

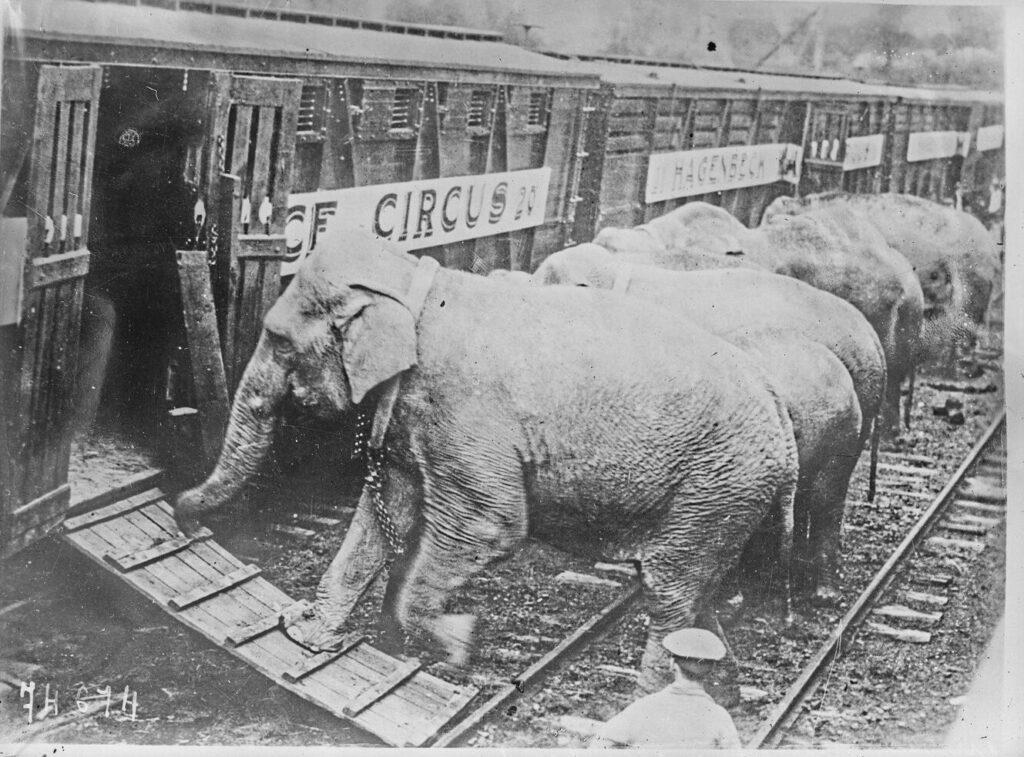

Si le cheval demeure le maître absolu du cirque pendant plus d’un siècle, l’arrivée des animaux exotiques va progressivement transformer le spectacle. Ce changement trouve son origine dans le développement du commerce des bêtes exotiques au XIXe siècle.

En 1848 à Hambourg, le poissonnier Gottfried Claes Carl Hagenbeck présente six phoques capturés dans les filets de ses fournisseurs. Le succès est immédiat. Ses fils Carl, Wilhelm et John transformeront ce commerce en véritable empire : la firme Hagenbeck met le monde « en coupe réglée », acheminant des dizaines de milliers d’animaux vivants vers Hambourg pour les réexpédier partout sur la planète. Les boas et pythons s’achètent au mètre, les fauves s’offrent en groupes déjà dressés, avec voiture-cage et tabourets de présentation. En 1889, Wilhelm Hagenbeck invente la cage centrale démontable, qui épouse le diamètre de la piste. C’est l’avènement du cirque-ménagerie.

Cette mutation coïncide avec la disparition progressive du cheval dans l’espace public, victime de la révolution industrielle et de la motorisation. Le public, moins familier de l’équitation, se passionne pour ces créatures venues du monde entier : lions, tigres, éléphants, girafes, otaries, singes… C’est la planète entière qui se déverse sur la piste.

Vers de nouveaux codes

Si plusieurs visions du cirque existent aujourd’hui, oscillant entre classique et contemporain, le code intemporel qui a traversé les siècles demeure bel et bien le corps, à travers la créativité humaine : l’utilisation du corps du jongleur de l’acrobate, la souplesse, la distorsion, l’adresse – ce langage structurant fait partie de l’alphabet circassien depuis les origines.

À l’heure où certains pays, comme le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Allemagne, interdisent progressivement les animaux sauvages dans les cirques itinérants, la question de l’animalité ressurgit par ce biais créatif. « Le glissement vers une forme d’abstraction dans la représentation d’animaux sauvages est une séduisante mutation qui se produit progressivement. La bête devient métaphorique », peut-on lire sur le site du Cnac.

En 2012, James Thierrée, petit-fils de Charlie Chaplin, a par exemple créé un éléphant fait d’un amoncellement de tissus dans son spectacle Raoul. Un succès auprès du public où l’illusion semble avoir pris le pas sur la vérité. La curiosité, ce code intuitif fondamental qui a toujours attiré le public sous le chapiteau, pourrait-elle donc s’attiser autrement qu’avec des animaux bien réels ?