Les gazomètres : sentinelles disparues de la révolution industrielle de Monaco

Pendant un siècle, trois géants de métal ont dominé le quartier de La Condamine. Histoire d’une révolution industrielle en miniature, entre modernité et nostalgie, dans une Principauté en quête perpétuelle de grandeur.

Il fut un temps où Monaco sentait le gaz de houille. Un temps où trois colosses cylindriques se dressaient au bord de la Méditerranée, témoins silencieux d’une révolution énergétique qui transformait l’Europe. Entre 1866 et 1964, les gazomètres de La Condamine ont éclairé la Principauté, accompagné sa métamorphose touristique, puis disparu dans l’indifférence générale. Retour sur l’épopée méconnue de ces sentinelles de l’énergie.

L’audace d’une principauté en devenir

Nous sommes en 1864. Dans toute l’Europe, les villes s’illuminent. Paris, Londres, Berlin découvrent les vertus de l’éclairage au gaz, cette technologie révolutionnaire née de la distillation de la houille qui transforme la nuit en lumière urbaine. Les promenades nocturnes se multiplient, la sécurité s’améliore, le commerce s’épanouit. Monaco, confetti méditerranéen qui peine encore à exister sur la carte européenne, comprend l’enjeu : pour attirer les voyageurs, il faut briller.

« Au moment où tout se dispose dans la Principauté, pour recevoir l’éclairage au gaz, nos lecteurs trouveront intéressant le récit succinct de l’établissement de ce système de lumière à Paris », écrit le Journal officiel du 16 juillet 1865. Derrière ces mots se dessine une ambition : faire de Monaco un laboratoire de la modernité.

La Société des Bains de Mer, cette institution qui façonne déjà le destin de la Principauté, se voit confier dès 1863 une mission d’envergure. « Son contrat de concession l’engage non seulement à fournir du gaz au Gouvernement pour l’éclairage des bâtiments domaniaux, mais aussi à alimenter les particuliers pour leurs besoins domestiques », explique Charlotte Lubert, responsable du patrimoine de la SBM. Une responsabilité qui dépasse largement le simple éclairage : il s’agit de construire les fondations énergétiques d’une nation.

Les premières lueurs

En juin 1864, le projet prend forme. Une usine à gaz surgira au pied du Fort Antoine, reliée par « une forte conduite de près de 400 mètres »* au premier gazomètre, implanté en bas de l’avenue du Port. L’infrastructure industrielle épouse ainsi la géographie monégasque, cette étroitesse qui oblige à l’ingéniosité.

Le 4 janvier 1866 restera gravé dans l’histoire énergétique monégasque. Ce jour-là, M. Marchessaux, dont le Journal officiel n°0395 du 7 janvier 1866 a conservé le nom, allume pour la première fois les fourneaux de l’usine à gaz. Un mois plus tard, en février, l’inauguration officielle de l’illumination au gaz transforme Monaco en vitrine de la modernité méditerranéenne.

Monaco grandit, sa population augmente, ses besoins énergétiques explosent. La demande dépasse rapidement les capacités du premier gazomètre. En 1872, puis en 1880, deux nouveaux gazomètres télescopiques voient le jour, destinés à « assurer l’alimentation des becs de gaz installés à la Condamine et aux Moulins »*. La Principauté s’équipe méthodiquement, avec cette rigueur qui caractérise les petites nations contraintes à l’efficacité.

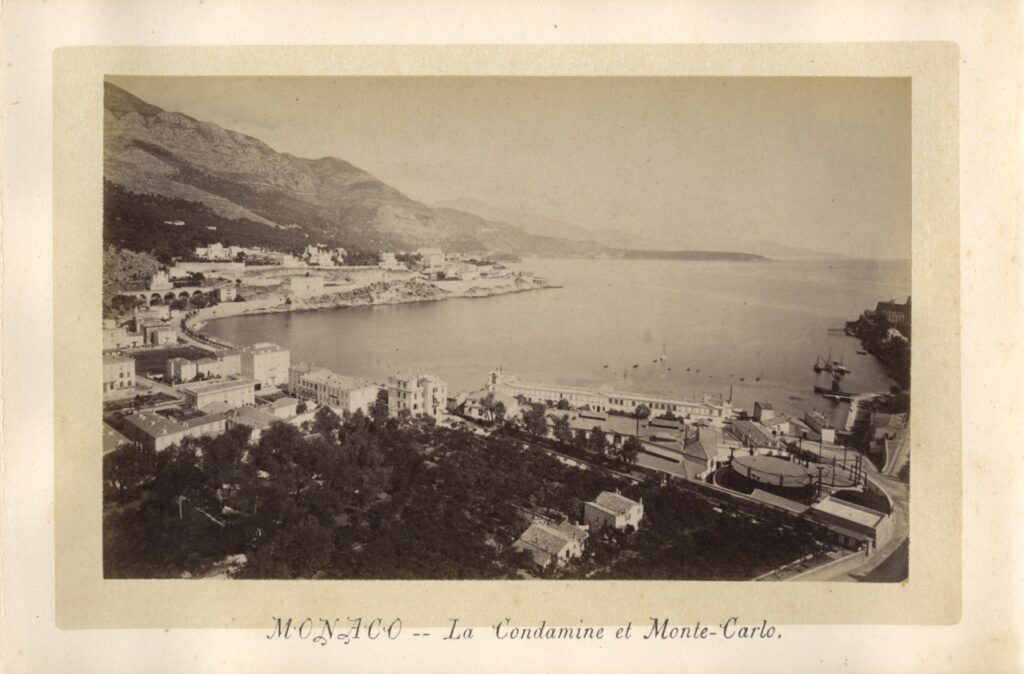

Cette photographie – prise au début des années 1870 (vers 1872-1874) et conservée aux archives de l’Institut audiovisuel de Monaco – saisit cette époque pionnière avec la précision d’un témoignage historique. Cette vue générale sur Monte-Carlo et La Condamine révèle un paysage en pleine mutation : au centre, le Port Hercule et son activité maritime traditionnelle ; sur la gauche, le quartier naissant de Monte-Carlo avec son hôtel Beau-Rivage, symbole du tourisme de luxe émergent ; sur les hauteurs, le casino et sa voie ferrée, promesses de fortune et de facilité d’accès. En bas à droite, les gazomètres.

- * extraits issus du livre Monaco aux derniers temps de la marine à voiles, Claude Vaccarezza (2002)

L’épanouissement industriel

D’une capacité totale de 10 200 mètres cubes, ces géants de métal, « peints en clair pour moins obérer le paysage », témoignent d’une préoccupation singulière. Déjà, Monaco manifeste cette obsession esthétique qui deviendra sa marque de fabrique. L’industrie, certes, mais belle. La modernité, assurément, mais harmonieuse. Ces gazomètres retrouveront par la suite leur teinte grisâtre, comme si la Principauté avait fini par accepter leur présence utilitaire.

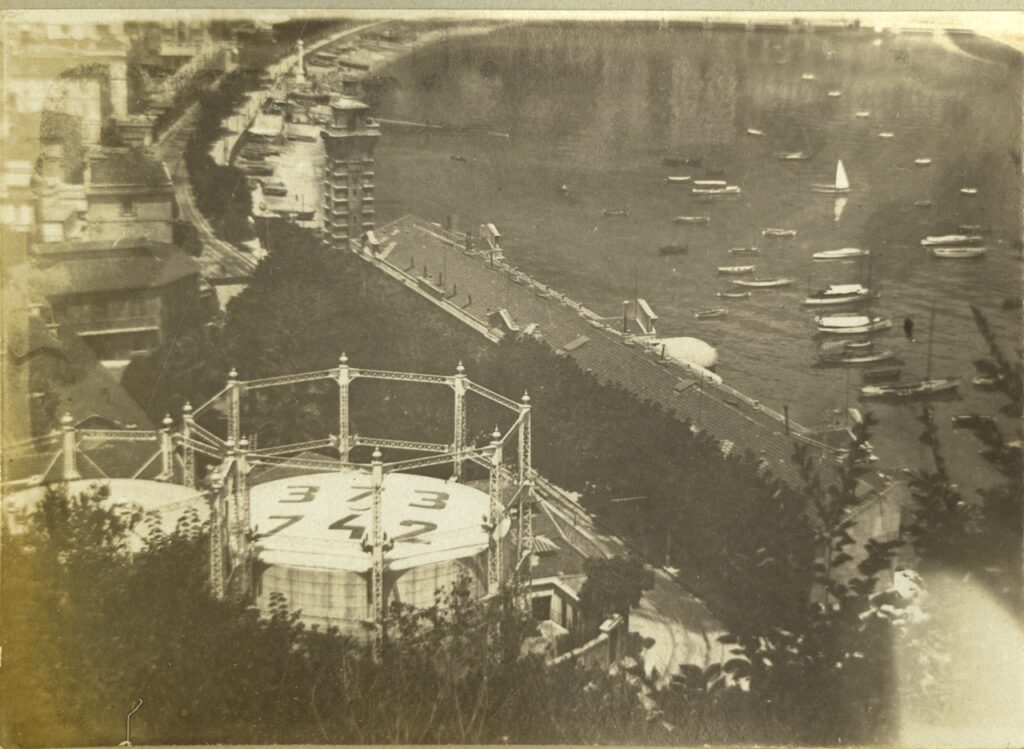

La photographie de 1910 capture l’apogée de cette époque industrielle. Cette vue prise du Rocher sur La Condamine révèle un paysage urbain parfaitement organisé. Sur la gauche, les gazomètres portant les numéros « 373 et 742 », renseignant la quantité de gaz stockée. Au loin, le monument offert par les Monégasques au Prince Albert Ier à l’occasion de son jubilé rappelle que cette modernité industrielle s’épanouit sous l’égide d’une monarchie éclairée.

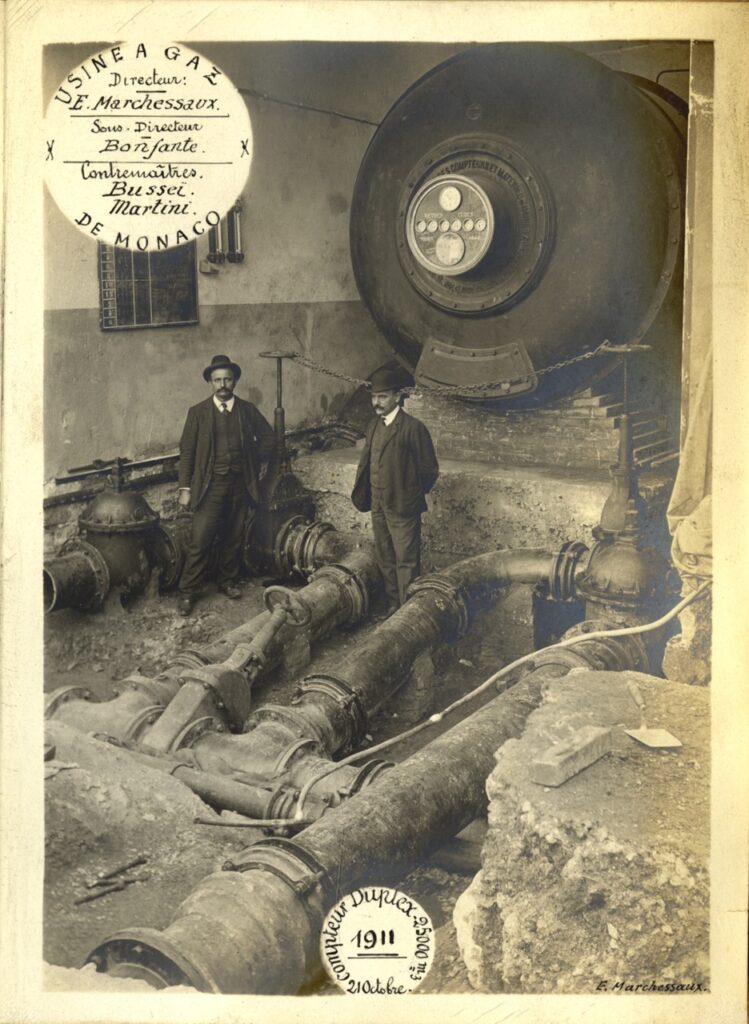

Dans les coulisses de ce système bien huilé, à l’intérieur de l’usine à gaz, les canalisations assuraient l’adduction du fluide aux gazomètres avant la distribution en ville. L’image de 1911 immortalise également les contremaîtres Bussier et Félix Martini qui posent fièrement devant les canalisations.

Les premières inquiétudes

Les années folles apportent leurs turbulences. En novembre 1924, la SBM, confrontée à de continuelles réclamations, sollicite l’expertise de la Société du Gaz de Paris. Henri Laurain, directeur des services techniques de cette dernière, devient l’ingénieur-conseil du Gaz de Monaco. Charlotte Lubert, actuelle responsable du patrimoine de la SBM, rapporte qu’en janvier 1925, il livre un rapport détaillé de ses résultats en quatre chapitres, diagnostic minutieux d’un système énergétique qui montre ses limites.

En 1927, Henri Laurain rend ses conclusions : il préconise la construction d’une nouvelle usine à gaz à Fontvieille, ainsi que d’importantes modifications de l’usine existante du Fort Antoine. Cette même année, une photographie offre un regard sur cette infrastructure. La perspective maritime révèle l’intégration de ces équipements dans le paysage côtier, mais aussi leur isolement croissant dans une principauté qui regarde déjà vers d’autres horizons énergétiques. Après environ quarante ans de paisible coexistence – la Société Monégasque d’Électricité (SME) a été créée en 1890 – l’électricité commence à prendre le pas sur le gaz à l’instar des grandes villes européennes comme Paris.

Parallèlement, Monaco invente un nouveau rapport à l’espace urbain. Par un détour inattendu, les gazomètres deviennent un point de repère dans la géographie du sport automobile naissant : en 1929, le premier Grand Prix automobile transforme les rues de la Principauté en circuit. Le tracé emprunte une épingle appelée « le virage du Gazomètre ».

Un tournant majeur s’opère le 1er octobre 1936. Ce jour-là, la SBM rétrocède au Gouvernement monégasque un certain nombre de services dont elle assumait jusqu’alors la charge, à savoir, ceux de l’assainissement, des eaux, du gaz, de l’imprimerie et des routes. L’État monégasque reprend la main sur ses infrastructures vitales, symptôme d’une maturité politique et technique.

Le crépuscule des géants

La Seconde Guerre mondiale précipite les mutations. En 1944, les installations gazières sont gravement endommagées mais rapidement réparées par la SMEG. Une épreuve qui catalyse une réflexion plus profonde sur l’avenir énergétique de la Principauté. En 1952, un accord tripartite (État monégasque, Gaz de France, Société Monégasque du Gaz) scelle le destin des gazomètres : il prévoit de supprimer progressivement la production locale de gaz. Monaco entre dans l’ère de la dépendance énergétique assumée, important désormais son gaz de ville via Nice.

La fermeture de l’usine à gaz en 1954 marque une étape symbolique. Les gazomètres perdent leur raison d’être industrielle, devenant de simples réservoirs dans un système énergétique délocalisé.

Un dernier soubresaut est figé dans l’éternité en 1956, le dernier instant de gloire où la petite histoire et la grande histoire se rencontrent. Le 12 avril 1956, à 9h30 « Madame Grace Patricia Kelly, ses parents et ses invités, partis de New York le 4 avril, à bord du paquebot Constitution, sont arrivés en rade de Monaco (…) À bord du Deo Juvante II, dont il commandait lui-même la manœuvre, S.A.S le Prince Souverain se rendit au-devant de sa fiancée », rapporte le Journal officiel le 16 avril. Sur le quai Sud du Port Hercule, depuis un bâtiment en travaux, la foule attend l’arrivée de Grace Kelly venue des États-Unis sous l’imposante carcasse des gazomètres. Tout un symbole : l’ancien monde industriel contemple l’avènement du glamour hollywoodien, tandis que les drapeaux américains et monégasques flottent dans un ciel chargé de promesses.

La dernière photographie des gazomètres date de 1961. Le bâtiment de l’usine à gaz a été démoli il y a quatre ans, victime de l’évolution urbaine autant que technologique. Les débats du conseil national du 31 décembre 1964 évoquent pudiquement le budget de « déplacement des gazomètres » en invoquant des raisons de place de logement. Un an plus tard, jour pour jour en 1965, M. Charles Bernasconi interroge : « c’est sur l’ancien terrain des gazomètres que vous devez édifier cette construction ? » La formule rapportée dans le compte-rendu révèle l’évidence : les gazomètres appartiennent déjà au passé.

Épilogue

Seule persiste leur trace dans la mémoire des passionnés de F1, par ce virage emblématique du circuit. En 1972, Jean-Pierre Beltoise y remporte la seule victoire de sa carrière au terme de la dernière course disputée dans le « virage du Gazomètre ». L’année suivante, le tracé sera modifié à la faveur de grands travaux d’aménagements du port : l’ancien virage cède la place à une nouvelle entrée des stands et à l’actuel enchaînement comprenant le virage Antony Noghès et le passage devant La Rascasse.

Revivez l’histoire de ce train de Monaco à la fin funeste

Que reste-t-il des gazomètres de La Condamine ? Un nom dans la toponymie automobile, quelques photographies jaunies, le souvenir d’une époque où Monaco osait l’industrie. Ces géants de métal ont accompagné la transformation d’une principauté de pêcheurs en laboratoire du tourisme de luxe. Ils ont éclairé les premiers pas de la modernité monégasque, avant de s’effacer devant les exigences de l’urbanisme contemporain.

Leur disparition illustre parfaitement l’art monégasque de la métamorphose : savoir abandonner l’ancien sans renier l’audace qui l’avait inspiré, accueillir le nouveau sans perdre l’âme du lieu. Les gazomètres de La Condamine, témoins d’un rêve industriel autant que touristique, rappellent que la Principauté d’aujourd’hui s’est construite sur des fondations plus sobres que ses paillettes ne le laissent supposer.